当一家年营收千万的科技型小微企业因资金链断裂陷入绝境时,是黯然退场还是涅槃重生?这个问题的答案,正藏在浙江各地法院的破产审判庭与律师事务所的案卷里。为探寻优化营商环境背景下小微企业破产重整的破局之道,浙江理工大学 “破局重生,护企远行” 实践团循着党的二十届三中全会 “健全企业破产机制” 的政策指引,走进浙江司法实践一线,开启了一场关于企业 “生死突围” 的调研之旅。

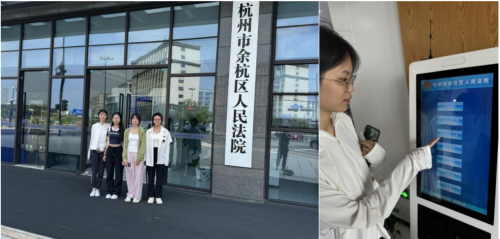

2025年7月下旬,实践团前往浙江省杭州市余杭区人民法院,重点参观了破产智能审判平台——“余法破产管理钉平台”。该平台整合了债权申报审核、债权人会议组织、资产处置等核心功能,截至2024年已高效召开50余场线上债权人会议,涉及债权人超1000家,清理债务总额达976.2万元。工作人员演示了平台的“实时跟踪、全程留痕”机制,实践团成员亲身体验后发现,数字化工具不仅大幅缩短了案件处理周期,更打破了地域限制,让海外债权人也能便捷参与表决,为小微企业破产程序“提速”提供了有力支撑。

图为实践团成员体验“余法破产管理钉平台”操作。供图 胡佳璐

在浙江省金华市义乌市福田金融法庭,实践团聚焦小微企业破产重整的创新实践。该法庭针对义乌小商品制造业、外贸企业密集的特点,推出庭外重组与“假马”竞标机制:庭外重组赋予企业与债权人自主协商的弹性空间,“假马”竞标则通过定向询价与公开招募结合的方式,为困境企业吸引投资。法官以金城系房地产公司案例为例,介绍其通过“剥离式重整+先本后息清偿”模式,仅用3个月便推动重整计划通过,让实践团成员看到了市场化机制在破解投资招募困境中的积极作用。

图为实践团成员参观义乌金融法庭。供图 董思瑜

访谈浙江省椒联律师事务所、浙江拓思律师事务所时,实践团与资深破产管理人深入交流。律师们分享了小微企业破产案件中面临的共性难题:财务账册不全导致资产核查困难、信用修复与银行债权协调阻力大等。同时,他们也介绍了参与编制《小微企业破产重整操作指引》的过程,该指引涵盖12个标准化模块,已为23家小微企业量身定制重整方案,让实践团成员对破产管理人在程序简化与实务创新中的关键作用有了更清晰的认识。

图为实践团成员与浙江拓思律师事务所破产管理人座谈。供图 王小竹

通过上述调研,实践团深刻认识到,小微企业破产重整既是司法难题,也是优化营商环境的重要突破口。杭州的数智赋能、余杭的智能平台、义乌的机制创新以及律师事务所的专业支持,共同勾勒出浙江省在破解小微企业重整困境中的探索路径。实践团后期将结合调研数据与理论分析,聚焦程序简化、府院联动、融资支持等关键问题,提出针对性解决方案,为完善小微企业破产重整制度、护航民营经济健康发展贡献力量。(作者:王小竹)